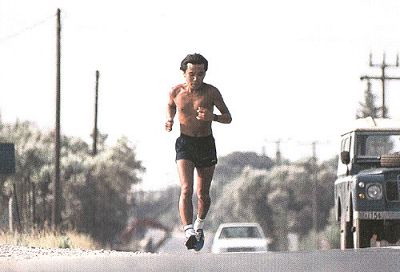

村上春樹:跑步小說家

2007年10月,村上春樹的 《當我談跑步時,我談些什么》在日本隆重上市后,日本評論界將其看作是 “村上春樹成為作家后的自傳”。的確,與以往那些富于魅力和妙趣的小說不同,在這部非虛構的“談跑步”的作品里,村上回顧了從1982年步入作家生涯以來,25年間從未間斷過的長跑,娓娓道來在長跑過程中作家對人、對文學、對音樂、對跑步的“思索片段,抑或自問自答”,以及“極其私人地感悟到的東西”。

對于村上春樹這位“跑步小說家”而言,從處女作 《且聽風吟》開始,到《1973年的彈子球》《尋羊歷險記》再到《挪威的森林》,村上就這么從未間斷地跑著、寫著,正如作者在《當我談跑步時,我談些什么》中所說,“我認為這本書乃是類似‘回想錄’的東西。雖不是傳記那般夸張的玩意兒,但是歸納到隨筆的名號下去,似乎也頗勉強。……在我,是想以‘跑步’為媒介,對自己作為一個小說家,同時又是一個‘比比皆是’的人,是如何度過這約莫四分之一世紀的,動手進行一番整理。 ”

通過這部 “回想錄”,讀者可以走進村上春樹孤絕的內心,一同感受關于孤獨寂寞,關于創作低潮,關于長跑,關于戒煙,夏威夷和雅典,關于神奈川海濱的某個小鎮……這一次,村上春樹只拿自己說事兒。

人是如何成為跑步小說家的

正式開始每天跑步,記得是寫完《尋羊冒險記》,稍微過了一段時間之后,跟決意當一名專業小說家大致相差不遠。

跑步有好幾個長處。首先是不需要伙伴或對手,也不需要特別的器具和裝備,更不必特地趕赴某個特別的場所。只要有一雙適合跑步的鞋,有一條馬馬虎虎的路,就可以在興之所至時愛跑多久就跑多久。網球可不能這樣,每次都得專程趕到網球場去,還得有一個對手。游泳雖然一個人就能游,也得找一個適宜的游泳池才行。我關店歇業之后,也是為了改變生活方式,便將家搬到了千葉縣的習志野。那一帶當時還是野草茂密的鄉間,附近連一處像樣的體育設施也沒有,道路卻是齊齊整整。恰好我家近處有一個日本大學理工學部的操場,大清早那兒的四百米跑道可以自由地 (或說擅自地)使用。因此,在眾多體育項目中,我幾乎毫不猶豫地—也許是別無他選—選擇了跑步。

此外還戒了煙。每天都跑步,戒煙便是自然而然。戒煙誠然不是一件輕而易舉的事,但是你沒法一邊吸煙一邊堅持跑步。“還想跑得更多”這一自然的想法,成了戒煙的重要動機,還成了克服脫癮癥狀的有效手段。戒煙,仿佛是跟從前的生活訣別的象征。

我對于長跑,原本就不覺得討厭。但學校的體育課,我卻從來未能喜歡上它,運動會那些玩意兒更是讓人厭惡至極。它們是上頭強迫我們做的運動。“喏,跑起來!”逼迫我在不喜歡的時間,去做不喜歡的事情,對此,我從小就無法忍受。反之,倘若我自己想做的事情,在自己想做的時間,愛做多少就做多少,我會比別人做得更加賣力。我的運動神經和反射神經并非特別出色,不擅長那些速戰速決型的體育項目,但是長距離的跑步和游泳與我的性情相符。我對此多少心知肚明。所以,我才能沒什么不適應,將跑步當作生活的一部分,順理成章地接受了。

下面的話題跟跑步無關,允許我扯上幾句題外話。在學習上,我的心態也相去不遠。從小學到大學,除了極少的例外,學校強制學習的東西,我大體都提不起興趣。我也告誡自己“這是非學不可的東西”,該學的也大都學了,才好歹考進了大學。然而我幾乎不曾覺得學習有趣。成績雖不致羞于拿出手,但是因成績優秀而受到表揚,或者某門功課考了第一之類的榮耀,卻是從未有過。對學習產生興趣,是在規定的教育體系大體修完,成了所謂的“社會人”之后。我明白,對感興趣的領域和相關的事物,按照與自己相配的節奏,借助自己喜歡的方法去追求,就能極其高效地掌握知識和技術。比如說翻譯技藝,也是這么無師自通的,說來就是自掏腰包,一點一滴地學了來。花費了許多時間,技藝才得以成熟,還反復出現過錯誤,可正因如此,學到的東西才更加扎實。

成為職業小說家,讓人覺得最高興的,是可以早睡早起。開店時代,上床就寢時已然是黎明時分,這樣的事情司空見慣。十二點打烊,然后整理、清掃、算賬記賬,為了緩解興奮還得聊聊天,喝點兒酒。如此一來二往,馬上就到了凌晨三點,將近黎明了。常常是坐在廚房餐桌前獨自寫著稿子,東方的天空漸漸白將起來。于是乎,一覺醒來睜開眼睛,太陽早已高高懸在中天。

閉店歇業,開始了小說家生涯,我們—我和太太—最先做的事情,就是徹底改變生活形態。我們決定,太陽升起來的時候起床,天色變暗了便盡早就寢。這就是我們想象的自然的生活、正經人的生活。不再從事服務業了,今后我們只見想見的人,不想見的人則盡量不見。我們以為,這樣一種小小的奢侈,至少在短期之內無傷大雅。此話好像重復再三了:我本非善于同人交往的人,有必要在某個節點回歸原始狀態。

于是,我們從長達七年的“開”的生活,急轉直下改為“閉”的生活。我覺得,這樣一種“開”的生活,曾經在我人生的某一階段存在過,是一件好事。現在想起來,我從中學到了太多重要的東西,這類似人生綜合教育期,是我真正的學校。然而這樣的生活不能永遠持續。學校這東西,是一個進入里邊,學習些什么,然后再走出去的地方。

清晨五點起床、晚上十點之前就寢,這樣一種簡素而規則的生活宣告開始。一日之中,身體機能最為活躍的時間因人而異,在我是清晨的幾小時。在這段時間內集中精力完成重要的工作。隨后的時間或是用于運動,或是處理雜務,打理那些不需高度集中精力的工作。日暮時分便優哉游哉,不再繼續工作。或是讀書,或是聽音樂,放松精神,盡量早點就寢。我大體依照這個模式度日,直至今天。拜其所賜,這二十來年工作順利,效率甚高。只不過照這種模式生活,所謂的夜生活幾乎不復存在,與別人的交際往來無疑也受影響。還有人動怒光火。因為別人約我去哪兒玩呀,去做什么事呀,這一類邀請均一一遭到拒絕。

只是我想,年輕的時候姑且不論,人生之中總有一個先后順序,也就是如何依序安排時間和能量。到一定的年齡之前,如果不在心中制訂好這樣的規劃,人生就會失去焦點,變得張弛失當。與和周遭的人們交往相比,我寧愿優先確立能專心致志創作小說的、穩定和諧的生活。我的人生中,最為重要的人際關系并非同某些特定的人物構筑的,而是與或多或少的讀者構筑的。穩定我的生活基盤,創造出能集中精力執筆寫作的環境,催生出高品質的作品—哪怕只是一點點,這些才會為更多的讀者歡迎。而這,不才是我作為一個小說家的責任和義務,不才是第一優先事項么?這種想法今日依然未有改變。讀者的臉龐無法直接看到,與他們構筑的人際關系似是觀念性的。然而我一仍舊貫,將這種肉眼看不見的“觀念性”的關系,規定為最有意義的東西,從而度過自己的人生。

“人不可能做到八面玲瓏,四方討巧。”說白了,就是此意。

在世界各地的路上

收在這本書里的原稿,正如各章起首處記載的,寫于2005年夏天至2006年秋天之間。不是那種一氣呵成的文章,而是在做其他工作的間隙,抽空一滴一點地寫下的。每次我都問自己:“啊啊,我到底在思考些什么?”盡管不是太長的書,從動筆到完成,也花了相當長的時間,而寫完后又仔仔細細地著手修改。

我出過幾本旅行記和隨筆集,但如這般圍繞一個主題,從正面書寫自己,幾乎從未有過。更需要細心地斟詞酌句。我不愿意就自己談得太多,但該談的地方如果不誠實地談,則特地寫這本書的意義就不復存在了。個中微妙的平衡與兼顧,不擱置一段時間后重讀幾次,便很難體味到。

我認為這本書乃是類似“回想錄”的東西。雖不是傳記那般夸張的玩意兒,但是歸納到隨筆的名號下去,似乎也頗勉強。重復前言中寫過的話:在我,是想以“跑步”為媒介,對自己作為一個小說家,同時又是一個“比比皆是的人”,是如何度過這約莫四分之一世紀的,動手進行一番整理。小說家應當在何種程度上固執于小說,而又應當將心聲公開到何種程度,恐怕因人而異,難以一概而論。我希望通過這本書的寫作,尋覓到一個對我而言類似基準的東西。是否成功,我不太有自信。不過寫完了的時候,我如釋重負,心里涌出一縷細細的感觸。對于寫作而言,現在恰逢人生的最佳時機吧。

匆忙寫完這本書,我參加了幾場比賽。原本預定2007年初,在日本跑一次全程馬拉松,可是到了比賽之前,我非常稀罕地感冒了,結果沒有跑成。如果跑成了,那將是我第二十六次出賽。結果從2006年秋至2007年春,我一次全程馬拉松也沒跑,賽季便告終結。雖然很有些遺憾,但是在下一個賽季再作努力吧。

不過,五月份里我參加了火奴魯魯鐵人三項賽。這是規模堪比奧運會的大型賽事,但是這一次我愉快、舒暢、順利地跑完了全程。成績也有所提高。我在火奴魯魯住了大約一年,心想機會難得,于是報名參加了當地舉辦的類似“鐵人三項學堂”的活動,每周三次,大致三個月,和火奴魯魯的市民一起勤奮練習鐵人三項。這項活動的確起到了很大的作用,而且,我還在班級里交到了朋友(“鐵友”)。

就這樣,寒冷的季節便跑馬拉松,夏季里便參加鐵人三項賽,這逐漸地形成了我的生活循環。由于沒有了淡季,任何時候似乎都忙得不可開交,可是對于人生樂趣的增加,我絲毫沒有訴說不滿的意思。

對于振奮精神、鼓足勇氣去挑戰正式的鐵人三項大賽,說老實話,我并非沒有興趣,不過心存畏懼,擔心真那么干,肯定會被平日的練習占去更多的時間—毫無疑問,勢必如此,對本業產生妨礙。沒有朝超級馬拉松方向發展,也是基于相同的理由。堅持體育運動,“調整、增強體力,以寫好小說”才是第一目的,假如因為比賽和練習而削減了寫東西的時間,那便是本末倒置,要感到為難了。

于是乎,在現階段,我還是把自己抑制在較為穩健的范圍之內。

就這般,在長達四分之一個世紀里,日日都堅持跑步,各色各樣的思緒從心底涌起。

記憶猶新的是,一九八四年和作家約翰·歐文一道在中央公園跑步。我那時在翻譯他的長篇小說《放熊歸山》,到紐約去的時候要求采訪他。可是他說:“實在太忙,抽不出時間,不過早晨我在中央公園健身跑,如果來跟我一起跑,可以邊跑邊談。”于是乎我們大清早一同在公園里跑步,談了很多話。當然無法錄音,也無法記錄,不過在清新的空氣中,兩個人并肩跑步的愉快記憶,卻仍舊留在我的腦海里。

也是二十世紀八十年代的事。在東京每天早晨健身跑時,常常與一位美麗的年輕女子交臂而過。一連幾年如此,自然而然地就熟識了,相遇時便互相微笑致意,然而因為靦腆,始終不曾交談過,連對方的名字也一無所知。不過每天早上和她相遇,卻是當時的我小小的喜悅之一。連這么一點小小的喜悅都沒有,要每天堅持跑下來,可不容易。

和巴塞羅那奧運會的銀牌得主有森裕子一起在科羅拉多州波爾達的高地一起跑步,也是長留心中的經歷之一。當然是運動量不大的慢跑,但我是從日本直接來到海拔將近三千米的高地,冷不丁就跑步,所以肺發出了悲鳴,腦子昏昏沉沉,嗓子干燥欲裂,怎么也跟不上。有森只是冷冷地看了狼狽的我一眼,說了一句:“村上先生,你怎么啦?”職業選手的世界是非常嚴酷的,其實她是個很親切的人。不過,過了三天,我的身體也漸漸適應了稀薄的空氣,能享受在洛基山地爽快地跑步了。

就這樣,通過跑步結識形形色色的人,也是我的喜悅之一。此外,還有好多的人幫助過我,鼓勵過我。本來在這里,理應像奧斯卡獎頒獎儀式那樣,向眾多的人表示謝意,可是如果逐一列舉姓名,對于大多數讀者來說恐怕毫不相干,所以僅限于以下諸位。

我敬愛的作家雷蒙德·卡佛的短篇集的標題WhatWeTalkAboutWhenWeTalkAboutLove,被我用來當作了本書標題的原型。謹向慷慨地給予許可的他的夫人苔絲·加拉赫表示謝忱。并向為了本書的完成而耐心等待了十多年的編輯岡綠女士表示深深的感謝。

最后,我愿意將這本書獻給迄今為止,在世界各地的路上與我交臂而過的所有跑者。如果沒有你們,我一定不會如此堅持跑步。

村上春樹2007年8月某日

相關閱讀:

|

讀完這篇文章后,您心情如何?

|

網友評論(共有 0 條評論) |