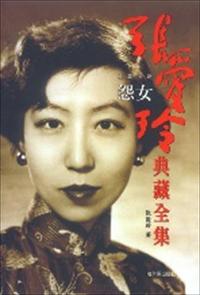

我讀張愛玲的散文

“人生有飛揚,我飛揚不起來,人生有熱鬧,我熱鬧不起來。我的心永遠是平止的,平止的如一潭死水,與死水不同者,只在我獨立水邊,望著自己瘦彎的身影,添覺出幾分蒼涼。”

此為張愛玲為自己文集所做一序中的話。

是的,她的個性不喜張揚,她是習慣偏安一隅靜坐的。于世態,她是一個安靜的看客,于世說,她是一個安靜的聽眾。她把喜怒哀樂收藏,自己品味,她不在乎外界,也不顧影自憐,只關心自己的感受并細加呵護。不經意間流露的是一股淡淡的悲涼。她的喜靜,許是從小的家庭磨難,許是經歷了一些世事變遷,許是心智的早熟早慧,但互補在她這里得到了很好的發揮,她的沉默,少言卻使她在一派沉靜中淘取到了她筆下所要的金子。于是,那支筆便飛揚起來,她的散文,便展示了一個真實的她繁富的內心世界。

靜 心 以 悟

散文, 感覺是人行天涯孤旅時的產物,沒有田園牧歌那種很重的先入為主的抒情,亦無流光溢彩的夜城市叫人心里惴惴,沒有刺激的外景,沒有要顧及的旁人,自己的心在一片寂聊中,在物我兩忘中描出的文字,其時也許是拙而又樸的,但若干年后,心,還會為那一刻情感的真實親切、生動和熨帖而感動著。張愛玲的散文,是如此。我想,讀她的散文,應該更能貼近這位“洋場社會的仕女畫家”。

張愛玲三十年代在《國光》,《西風》上發表了一些文章,四三年開始作家生涯,美文如潮。四四年《流言》散文集出版。她以高度的敏感,驅動她的文字方陣,運用她的獨特視角,以非常時期上海的平常男女平常事為主要內容,寫出了許多令人驚喜的優美散文。

時代使她悟出了一個她所鐘情的“世俗人生”。即人跳不出“飲食男女”這個世俗的圈子,這是她喜歡的人生“素樸的底子”,是“人生安穩”的一面。

《到底是上海人》里,上海人的白胖,滿臉油汗的微笑,奉承附勢的精明世故,她理解、接受,并坦言:我喜歡上海人。庸俗、勢力為文人雅士不屑已太過正常。張愛玲卻甚不以為然,她在上海出生,又在這里度過她的青年時期,在這里出名。對上海、對上海人,她有一種很深的認同感親切感。

《公寓生活記趣》寫了作者眼里因為存在而真實、因為真實而美的市井生活。那聲調嘔啞多變非常不好伺弄的熱水管,那梅雨季節一定要給你留下一個個霉吻的積水,那魚貫進廠的電車令人頓生回家的溫情,那迂迂的開電梯老頭,木渣渣的不懂味的看門巡警,逛菜市享足了的五彩繽紛青菜的色癮。在張愛玲看來,生即是趣,她的平平和和、安安靜靜的靈魂里,美化、善化了造物主造就的一切。

《道路以目》這篇散文比較集中地表現了張愛玲的世俗人生觀。文中作者有言在先:“成天汗流浹背惶恐地罵自己‘該死’的人,活著又有什么意思呢?揀那些可喜之處來看看也好。”于是她上街,覺得“街上值得一看的正多著”,她看到了:

“黃昏的時候,路旁歇著人力車,一個女人斜簽坐在車上,手里挽著網袋,袋里有柿子。車夫蹲在地下,點那盞油燈。天黑了,女人腳邊的燈漸漸亮了起來。”

“小飯鋪常常在門口煮南瓜,味道雖不見得好,那熱騰騰的瓜氣與‘照眼明’的紅色卻予人一種“暖老溫貧”的感覺。”“有人在自行車輪上裝著一盞紅燈,騎行時但見紅圈滾動,流麗之極。”這幾個意象有點耐人尋味,這些“亮麗”的一面,像張愛玲對時代對文明的理解,生逢亂世,她思想深處是惶恐惴惴的,“時代是倉促的,已經在破壞中,還有更大的破壞要來。”“人們只是感覺日常的一切都有的不對,不對到恐怖的程度。是生活在時代里的,可是這時代卻在影子似地沉下去。“時代使她以一個失落者的心態,帶著悲觀氣質感受生活。這種心態加劇了“偷得浮生半日閑”的內心沖撞,對現實的世俗生活,更加主動地體察、熱愛,悲觀中的積極,不安中的崛起,正是她對人生的理解,無邊的黑暗只有靠自己去點亮一盞燈,找一點暖而亮的樂趣,生活才能稍有滋味一點,這樣的時代,俗,就要俗一個及時行樂。

還有:上街買菜,恰遇封鎖,“一個女傭企圖沖過防線,一面掙扎著,一面叫道:‘不早了呀!放我回去燒飯罷!’眾人全都哈哈大笑了。”

抓強盜,“包車夫坐在踏板上,笑嘻嘻抱著胳膊道:‘這么許多人在這里,怎么誰也不捉,單單捉他一個!’”

一個郵差載著一個老太太,“做母親的不慣受抬舉,

相關閱讀:

|

讀完這篇文章后,您心情如何?

|

|

網友評論(共有 0 條評論) |